メールマーケティング-売上を最大化する8つのポイントと実践方法

あなたは、メールを配信するだけで顧客との関係性を構築し、商品の販売まで完結してくれる方法があればよいと思いませんか?

また、見込み顧客にあなた自身がメールを送信しなくても、システムからあらかじめ決まった順番で決まった内容がメールで配信されれば便利だと思いませんか?

実は、このようにメールを使うことで、非接触型の効率的なマーケティングを実現できる方法論があるのです。

それが、「メールマーケティング」です。

あなたがメールマーケティングの特徴やその効果的な使い方を知ることができれば、ビジネスを効率化し、最小のリソースで最大の売上を手に入れることができるようになります。

また、メールを活用することで、顧客との関係性を深めるために効果的なコミュニケーションがとれるようになります。

その結果として、あなたやあなたの会社と顧客のエンゲージメント(絆)を強化することも可能になるでしょう。

これらはすべて、マーケティングやセールスの結果に直結する重要な活動です。

そこで本記事では、メールマーケティングの特徴や実践方法をはじめ、売上を最大化するための8つのポイントをご紹介します。

さらに、メールを使った海外の成功事例(見込み顧客向け・既存顧客向け)やメールマガジンの種類、そして、メールマーケティングでもっとも重要な「リストマネジメント」の具体的方法もお伝えします。

本記事の内容をお読みいただければ、初心者の方でもメールを活用してビジネスを効率化し、マーケティングやセールスを成功させる方法が理解できるようになります。

また、常に計測可能な安定した売上が手に入るようになるでしょう。

本記事は特に、接触型の営業をおこなわなくてもメールを使ってビジネスを効率化し、安定的に会社の売上を増やしたいスモールビジネスのオーナーには、必ずお役に立てる内容になっています。

メールマーケティングをうまく活用すれば、たった1人で運営するビジネスでも、時間的な余裕をもちながら、大きな売上を手にすることが可能になります。

ぜひ、こちらでご紹介するメールマーケティングの実践方法を参考にしてみてください。

【PR】完全無料!【ChatGPT速習メール講座】毎日1本メールを無料配信中!今すぐこちらをクリックして登録!

目次

メールマーケティング-売上を最大化する8つのポイントと実践方法

本記事のテーマは、「メールマーケティング-売上を最大化する8つのポイントと実践方法」です。

一般的にはメールマガジンと言われるメールを使って見込み顧客との関係性を構築し、顧客へと導いていくことを目的としています。

ブログなどと同じくインターネットマーケティングの初期の頃から存在する手法ですので、なじみが深く、すでに実践している方も多いでしょう。

本記事では、このメールマーケティングについて詳細を解説するとともに、より効果的にメールを活用する方法を海外事例を交えてご紹介していきます。

1. なぜブログやFacebookだけでは十分ではないのか?

FacebookやTwitterなど、ソーシャルメディアが流行りだした頃、インターネットマーケターたちの中には、こんなことを言う人たちもいました。

“「これからはソーシャルメディアの時代。旧来型のメールによるマーケティングの時代は終わった」”

彼らはこのようなメッセージを世の中に広め、それまで力を注いでいたダイレクトレスポンスマーケティングではなく、ソーシャルメディアのノウハウを高い値段で販売し始めたのです。

当時はメールマーケティングが成熟し、ユーザーのメールボックスには大量のマーケティングメッセージが届くようになっていました。

そのため、メールを送っても読んでもらえる機会が減り、効果が薄れていたのです。

そんなときに、新しいソーシャルメディアが登場したため、一気にマーケティング手法の流れがシフトしたのです。

ところが、それから長い歳月を経た今、彼らの目論見は外れています。

ソーシャルメディア全盛の今になっても、メールマーケティングの重要性は変わっていません。

その理由は、ソーシャルメディアとメールでは、特徴と役割が異なるからです。

まず、ソーシャルメディアの特徴は、「プル型」であるという点です。

プル型とは、ユーザーがFacebookやTwitter、YouTubeなどにアクセスして積極的に情報を探さない限り、あなたが発信する情報が目に触れないということです。

言ってみれば、街中にあるポスターなどと同じです。

逆にメールマーケティングの特徴は、「プッシュ型」であるという点です。

プッシュ型とは、自宅に届くダイレクトメールなどと同じで、発信者が意図したタイミングで見込み顧客に情報を届けられる仕組みのことです。

この方法は、こちらの伝えたい情報を相手の目の触れるところまで届けることができます。

このような違いがあるため、今ではソーシャルメディアとメールマーケティングをうまく組み合わせ、全体的な成果を高めようという動きが一般的になっています。

よく言われるマーケティングの法則で、「AIDMAの法則」というものがあります。

これは、消費者がある商品を知って購入に至るまでに次のような段階を経るという法則です。

Attention(注意)→Interest(関心)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動)

まず何か新しい情報を見て「注意」し、それが自分に役立つかもしれないという「関心」を持ち、欲しいという「欲求」を持ち、いつか買おうと思って「記憶」し、最終的に購入するという「行動」に至る、というものです。

したがって、販売する側としては、いきなり「行動」を起こさせるような強引なセールスをするのではなく、まずは「注意」を惹くような情報を提供するところから始めようというわけです。

この法則に沿って考えると、プル型のソーシャルメディアというのは、「注意」や「関心」を持ってもらうために非常に優れたメディアであるといえます。

ソーシャルメディア上でやり取りされる情報は、比較的単発で少ない情報です。

最初はそれくらいの少ない情報を提示して、「注意」を惹くことができます。

また、友人から流れてきた情報であれば、それは自分にも関係があるかもしれないと感じやすく、「関心」も持ってもらいやすいのです。

一方、ソーシャルメディアでは、そのあとの行動に至るまでの関係作りはそう簡単ではありません。

プル型であるために、必ずしも継続的にコミュニケーションができるわけではないからです。

「その商品はどこかで見たことがある」というレベルまでは思ってもらえるかもしれませんが、「その商品が欲しい」と思ってもらうためには、もっと詳細な情報提供とコミュニケーションが必要なのです。

そこで登場するのが、従来からある、メールマーケティングです。

メールマーケティングの大きな強みは、情報を順序立てて相手に伝えることができる点です。

まずは自社のことを知ってもらい、次に商品の存在を知ってもらい、次にその商品で何ができるのかを知ってもらい、最後にお得なキャンペーン情報を送る、などということが簡単にできるわけです。

このように体系だった情報提供は、ソーシャルメディアだけでは実現しにくいものです。

ソーシャルメディアの登場によって、これまでまったく自社のことを知らなかった人たちにもリーチできる機会が増えました。

彼らには、一から自社のことを説明することが必要です。

そういった意味で、メールによる体系的な情報提供は、さらに重要性を増しているのです。

2. メール配信方法

次に基礎的なところからご紹介していきます。

メールの配信方法ですが、主には次の3つがあります。

無料配信サービス

「まぐまぐ」を中心とする、無料でメールマガジンが発行できるサービスを利用することです。

これは無料でできますので初心者の方にはおすすめのように思えますが、ビジネスの観点からすると、おすすめできない方法です。

まず、「まぐまぐ」などのサービスでは、読者のメールアドレスを知ることができません。

つまり、見込み顧客の情報が一切わからないのです。

これは致命的な欠点です。

また、読者のエクスポート(外部に抽出すること)もできませんので、一度「まぐまぐ」を使い始めたら、ずっと「まぐまぐ」を使い続けないといけません。

これもビジネスを続けるうえでは、とても危険な制約です。

メール配信ソフトウェア

これはメールを配信するためのプログラムを購入し、借りているレンタルサーバーにアップロードして、そこから配信する方法です。

最初にソフトウェアを購入する必要がありますが、それ以降の運用コストがかかりません。

したがって長い目で見ると、コストとしては安上がりになる可能性があります。

問題は、機能が貧弱なことです。

もちろん、購入するソフトウェアによりますが、次に挙げる有料配信サービスと比べると、どうしても機能面で古くなりがちです。

有料配信サービス

有料配信サービスは、月々お金を払って、メール配信のシステムを利用する方法です。

お金はかかりますが、この方法が一番のおすすめです。

おすすめの理由は、次のとおりです。

常に機能がアップデートされる

有料配信サービスは、メールマーケティング専門の会社が運用していることがほとんどですので、流行の機能が常に付加されていきます。

サポートがある

お金を払っている分、技術的なサポートがしっかりしています。

すぐに使える

契約すればすぐに使えます。

ソフトウェアのインストールなどが必要ありません。

気になる利用価格ですが、会社や配信する規模によって、数百円から数万円まで幅があります。

あまり安いサービスだと機能やサポートが貧弱な可能性があります。

これからスタートする場合には、月額3,000円から5,000円くらいのサービスが妥当でしょう。

おすすめのメール配信サービス 1. テキストメールで配信する場合

なお、初心者の方に低価格で導入できるメール配信システムでおすすめのサービスは、こちらの「アスメル」です。

出典:アスメル

アスメルは、日本で初めて「使いたい放題、無制限」を実現したサービスとしても有名で、安価な月額固定料金ながら十分な機能性を有するステップメール配信システムです。

特に、顧客リスト数、月間配信数、シナリオ数が無制限で利用できる点が高い評価を得ています。

通常、一般的なステップメール配信システムは、顧客リスト数や月間配信数、シナリオ数などに応じて従量課金制を採用する企業が多いものです。

これらの要素は「顧客リスト数×月間配信数×シナリオ数」といった形で乗数的に増えていくため、従量課金制の場合は想定していた以上にコストがかさんでしまう場合が多いのです。

しかし、これらが無制限であれば、顧客リスト数やステップメール配信数、シナリオ数を気にせず利用できるため、初心者のみならず中上級者にとっても利用価値が高いと言えるでしょう。

また、運用実績としてはステップメール黎明期とも言える2005年からサービスが開始されており、経験値や顧客対応を含めたサービス体制としても安心感があります。

私自身もアスメルは10年以上の利用実績があるため、自信をもっておすすめすることができます。

おすすめのメール配信サービス 2. HTMLメールで配信する場合

画像を組み込んだ、よりビジュアル的に訴求するメールを使いたい場合は、以下の「MailChimp(メールチンプ)」はおすすめです。

出典:MailChimp

これは米国でもっとも利用されているメール配信サービスのひとつで、不正登録を抑止するダブルオプトインや直感的なHTMLメール作成が可能なテンプレートフォームなどが充実しています。

また、開封率、クリック率、読者のアクティビティ(行動解析)などの統計分析も優れていますので、マーケティング中級者以上であれば使い勝手が良いはずです。

日本でよく利用されているメール配信会社は次のようなものがあります。

3. メールマーケティングの対象

メールマーケティングを実践する場合、対象者は2パターンあります。

見込み顧客向けと既存顧客向けです。

両者に同じ内容のメールを送るのも問題ないですが、できれば異なる内容を送ったほうが効果が高くなります。

見込み顧客向け

見込み顧客向けには、定期的にメールマガジンを送りつつ、一定のタイミングで商品やサービスのオファーを送ります。

もちろん、これらのメールはリストをどこから買ってきて送信するのではありません。

自社サイトからオプトインしてくれた人に対して送ります。

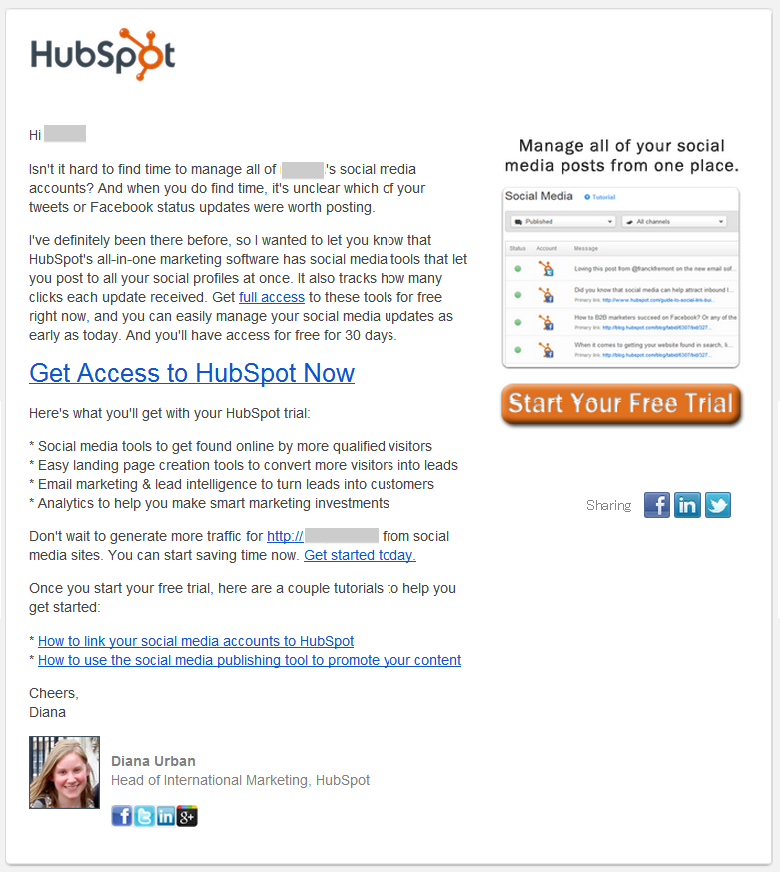

以下のメールは、インバウンドマーケティング(ブログなどのプル型メディアを利用して新規顧客を集める手法)のツールを提供する、ハブスポット(Hubspot)の見込み顧客向けメールマガジンの例です。

彼らは見込み顧客向けに様々なコンテンツを定期配信していますが、時折、以下のような有料サービスに誘導するオファーが届きます。

出典:hubspot.com

メール内にはサービス申し込みへのリンクが含まれており、クリックすると次のような30日間無料トライアルの申し込み画面に移行します。

出典:hubspot.com

既存顧客向け

多くの人が犯しがちな間違いは、見込み顧客向けのプロモーションには必死になるものの、既存顧客へのフォローをおろそかにしてしまうことです。

よく言われているとおり、新規顧客に買ってもらうためのコストよりも、既存顧客にもう一度買ってもらうコストのほうがはるかに低いものです。

そこで、既存顧客向けにもフォローのためのメールを定期送付することがおすすめです。

既存顧客向けのメールには2つの目的があります。

ひとつは、もちろん、もう一度、買ってもらうことです。

多くの商品やサービスにおいて、一度買っただけでは、まだあなたのビジネスのファンになっているとは言いがたいものです。

大半の人は、「試しに買ってみた」程度の感覚でしかありません。

この状態では、新しい他社の商品が出てきたら、すぐにそっちに移ってしまいがちです。

そこで、二度、三度と繰り返し購入してもらうために継続的な情報提供やオファーをしていく必要があります。

もうひとつの目的は、商品やサービスを利用してもらった後のフィードバックをもらうことです。

これは見逃されがちですが、とても大切です。

既存顧客向けのメールにアンケートを含めたりすることによって、商品やサービスの改善ポイントがわかってきます。

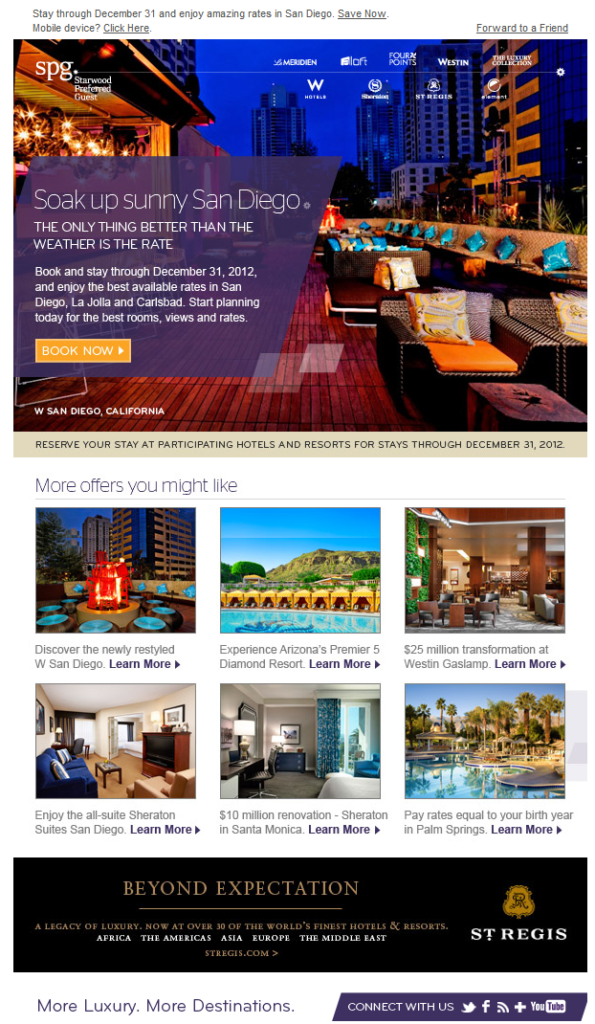

例としてご紹介したいのは、世界中でホテル事業を展開する、スターウッド・グループ(Starwood Group)のメールマガジンです。

彼らのホテルに宿泊すると、翌日には満足度調査のメールが送られてきます。

出典:starwoodhotels.com

その後、継続的に、月1回程度、次のようなオファーメールが届きます。

出典:starwoodhotels.com

このように毎月メールが届くことはとても大切です。

たとえ毎月はホテルを利用しなくても、頭のどこかにこのホテルのことが記憶に残っていきます。

そして次、どこかに旅行する際には、「そういえばスターウッドからメールが来ていたな」というように思い出すわけです。

既存顧客向けにメールを出して、たとえすぐに反応がなくても、フォローし続けることが大切です。

米国の某コピーライターが次のように言っていました。

“人がモノを買わないのは、次のような理由がある。

- 買うお金がない

- 商品やサービスを使う時間がない

- 売り手のことが信用できない

- 買うタイミングではない

このうち、上の3つはコピーの力で克服できる。

しかし、最後のタイミングだけはコピーライターもコントロールできない。”

たとえば、車を買ったばかりの人に、いくら新車のオファーをしても効果がないでしょう。

しかし、5年後になって、もう一度オファーしたら買ってくれる可能性があります。

このように、人はいつ買ってくれるかわかりません。

だからこそ、継続的にメールでコンタクトを取ることが有効になります。

4. メールマガジンの種類

次に、メールマガジンの種類をご紹介していきます。

日本ではメールマガジンという言葉でひとくくりにされていますが、次のような種類があります。

ニューズレター

ニューズレターは、もっとも一般的なメールマガジンの形式です。

目的は定期的に顧客とコンタクトを取り、関係性を構築することです。

内容は自社のビジネスに関連することであったり、読者の役に立ちそうな情報を提供したりすること、すなわちコンテンツを送ります。

これらのコンテンツは、自社で書いた記事の場合もありますし、他のメディアで流れているニュースを紹介することも可能です。

このニューズレター型の中で、さらに2つのタイプが存在します。

1. フェイスレスモデル

1つ目は、「フェイスレスモデル(Faceless Model:顔なしモデル)」と呼ばれるものです。

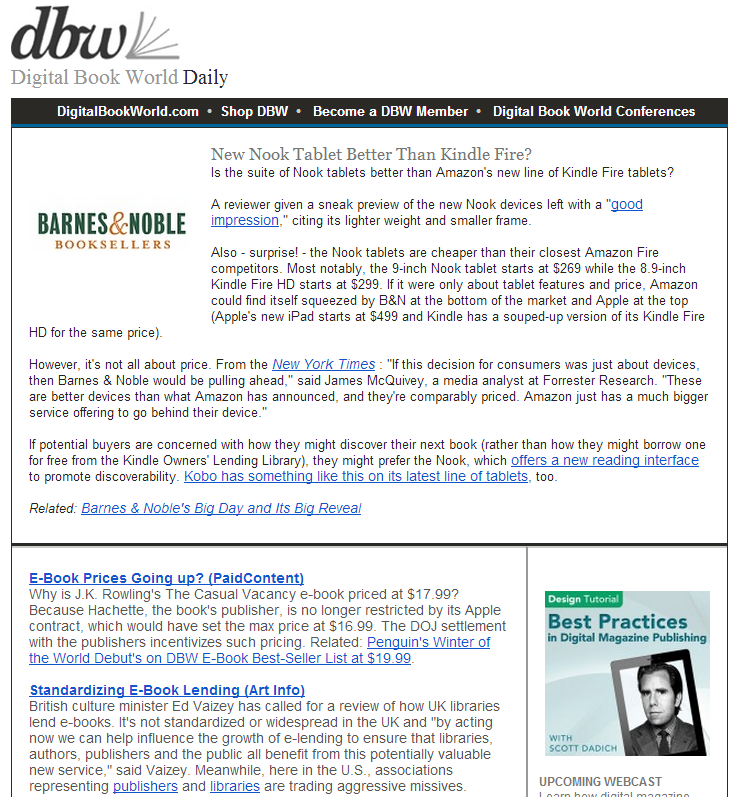

これは発行者の顔が見えないタイプで、たとえば次のような例があります。

出典:digitalbookworld.com

こちらはデジタル・ブック・ワールド(Digital Book World)というウェブサイトのニューズレターです。

登録すると、上記のようなニューズレターが毎日届きます。

これは電子書籍に関するウェブサイトですので、電子書籍に関するニュースが届くわけです。

一般的なニューズレターは、この例のように、いくつかのトピックが記事として掲載されています。

新聞のような感じです。

それぞれのトピックをより詳しく見たい場合には、リンクをクリックすると、該当するウェブサイトへ誘導されます。

リンク先のウェブサイトは、必ずしも彼ら自身のウェブサイトではありません。

インターネット上から電子書籍に関する記事を探してきて、それを掲載していることが多いようです。

自社の業界に関する新聞を発行するイメージでおこなうニューズレターです。

2. グルモデル

もうひとつは、「グルモデル(Guru Model)」と呼ばれるものです。

これは発行者が、その業界内で著名人である場合などに使われるタイプです。

「グル」とは、特定の分野における権威者やカリスマ性をもった指導者を意味します。

例として、以下にアリ・ブラウン(Ali Brown)氏のニューズレターをご紹介します。

出典:alibrown.com

彼女は女性起業家として有名で、ビジネスに関する様々な情報を提供しています。

ご覧のとおり、彼女の顔が全面に出ていることがわかります。

彼女のように有名人である場合には、このモデルが有効に働きます。

グルモデルは、単に業界の情報を配信するだけではなく、その人物オリジナルの思想を提供することに価値があります。

他では手に入れることのできない、エキスパートとしての見識や視点が求められます。

キャンペーンメール

キャンペーンメールは、ニューズレターと異なり、商品の販売だけを目的としたメールです。

1. ホームデポのメール

出典:homedepot.com

こちらは日曜大工品などを販売している、ホームデポ(Home Depot)のキャンペーンメールです。

まるでウェブサイトのようなデザインですが、これもメールです。

ニューズレターと異なり、ひとつの商品を見せることだけにフォーカスを当てています。

海外の小売業では、メール内では余計なことは語らず、大きな画像をメインにしたキャンペーンメールが主体になっているようです。

次の事例もそうです。

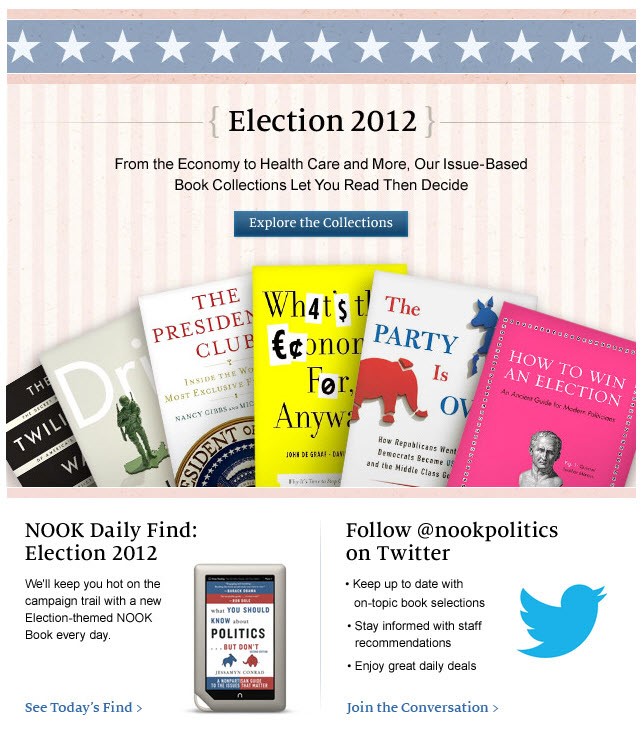

2. バーンズ・アンド・ノーブルのメール

出典:barnesandnoble.com

こちらは大手書店のバーンズ・アンド・ノーブル(Barnes & Noble)のキャンペーンメールです。

とにかくクリックさせて、ウェブサイトに誘導することにフォーカスを当てています。

このように、ニューズレター型とキャンペーンメール型では、メールの目的や内容が変わってきますので、使い分けるとよいでしょう。

通常はニューズレター型のメールを定期配信し、時折キャンペーンメールを混ぜるという手法が有効です。

メールマーケティングで売上を最大化する8つのポイント

本章では、メールマーケティングを実践する際のポイントをご紹介していきます。

1. 件名に気を配る

メールを配信する際、件名はとても大切です。

件名は、メールの開封率にとても大きく影響します。

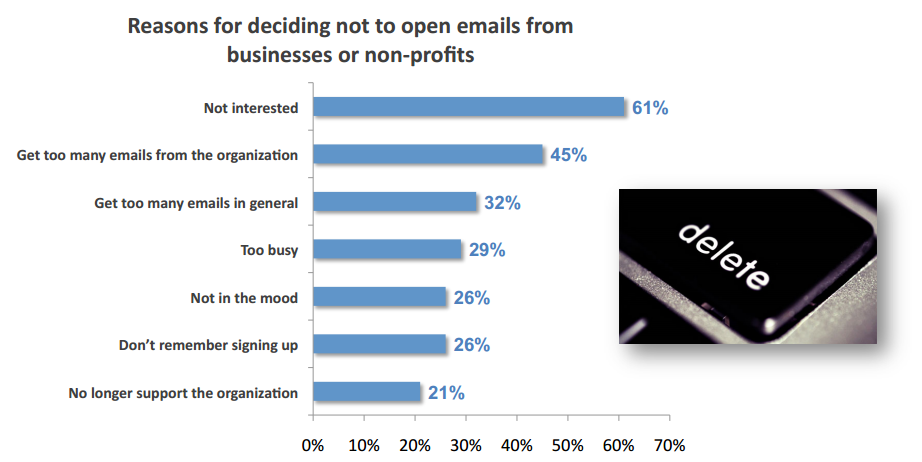

次のデータをご覧ください。

出典:cmbinfo.com

これは調査会社が発表した、「メールを開かないと決めるときの理由」をグラフにしたものです。

一番の理由は、「興味がないから」という結果が出ています。

興味がないかどうかを判断するのは、件名にほかなりません。

件名を興味を持ってもらえるようなものにしない限り、いくら良い内容のメールであっても、見られずに終わってしまうというわけです。

件名はセールスレターで言うところのヘッドラインと同じです。

したがって、ヘッドラインを書くためのノウハウが役に立ちます。

たとえば、次のようなものです。

緊急性

特にキャンペーンをおこなうときなどには、件名に緊急性を入れることが大切です。

以下は実際に某マーケターから送られてきたメールのタイトルです。

![]()

(【11:59締切】オンラインで本物のビジネスをスタートさせる最短の方法)

![]()

(【ラストチャンス】3,465ドルのPLFボーナスが今日の11:59で締切)

※PLFとはプロダクトローンチフォーミュラという製品名のこと

時事性

時事性とは、世の中の旬なキーワードを件名に入れることです。

![]()

(キンドルが追放された!)

これは世界最大のスーパーマーケットチェーン、ウォールマートが、キンドルをもう店頭で扱わないと発表した翌日に流れてきたメールの件名です。

このように、世の中で話題になっていることを件名に入れると興味をもたれやすいものです。

ただし、その内容が自身のビジネスとどう関係しているのかを考慮しなくてはならないのは当然です。

ベネフィット

ベネフィットは、そのメールを読むことによって得られる、読み手にとっての価値を件名に入れることです。

どんなときにも使えますので、もっとも一般的な件名の付け方と言えるでしょう。

![]()

(【ソーシャルメディアイグザミナー】2012年9月11日価値の高いブログコンテンツを作る3つの方法)

これはソーシャルメディアに関するノウハウを毎日配信している、ソーシャルメディアイグザミナー(Social Media Examiner)のメールの件名です。

そのメールを読むと、何が得られるのかがとても明確です。

興味がある人は読めばよいし、興味のない人は読まなければよいことがすぐにわかります。

意外性

意外性とは、常識とは正反対のことを件名で告げる方法です。

![]()

(これは販売できません。)

これはストンパーネット(StomperNet)というSEO会社からのメールです。

商品のオファーなのですが、件名では「販売できません」と書いてあります。

この件名を見ると「何が販売できないのか」「なぜ販売できないのか」が気になって、メールを開いてしまうというわけです。

![]()

(はい、本当にこれを差し上げます。)

これは動画マーケティングで有名な、マリア・アンドロス(Maria Andros)氏からのメールです。

同じく、何がもらえるのかが気になってしまい、メールを開いてしまいます。

このように、メールを開いてもらうという効果は強力です。

ただし、あまりやりすぎると、下品な印象を与えてしまいますので気をつけましょう。

2. デザインを大切にする

メールマーケティングもデザインが大切な時代です。

メールを送信するには、テキスト(文字情報)のみによる「テキストメール」と画像や動画が挿入できる「HTMLメール」があります。

昔はテキストだけのシンプルなメールがほとんどでしたが、最近では多くのメール配信システムでHTMLメールを配信することができます。

HTMLメールは様々なメリットがあります。

たとえば、以下のようなメリットがありますので、システム上において可能な方は、ぜひHTMLメールを採用することをおすすめします。

開封率がチェックできる

後ほどご紹介しますが、メールマーケティングにおいて、開封率はとても大切です。

テキストメールでは開封率のチェックができませんが、HTMLメールでは可能です。

クリック率を高めることができる

メール内にウェブサイトへのリンクを入れた場合、概して、テキストメールよりもHTMLメールのほうがクリック率が高くなる傾向にあります。

これはコンバージョンに大きく左右しますので、とても大きなメリットです。

マーケティングに一貫性を持たせることができる

HTMLメールではメール内にロゴを入れることもできますので、ブランドの一貫性を持たせることができます。

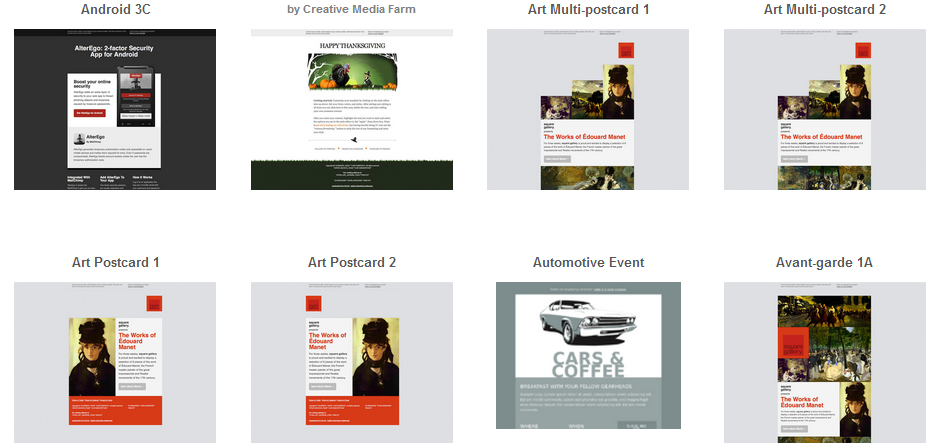

HTMLメールの典型的なデザイン

HTMLメールの典型的なデザインは次のようなものです。

出典:37signals.com

ロゴがあったり、ヘッドラインがあったり、ウェブサイトと見間違うようなデザインが可能です。

初心者の方にはデザインするのが難しいように思えるかもしれませんが、多くの場合、メール配信システム側でデザインのテンプレートが用意されています。

それを使えば、さほど労力なくプロフェッショナルなデザインが完成します。

以下は前述した米国のメール配信会社、メールチンプのテンプレート例です。

出典:mailchimp.com

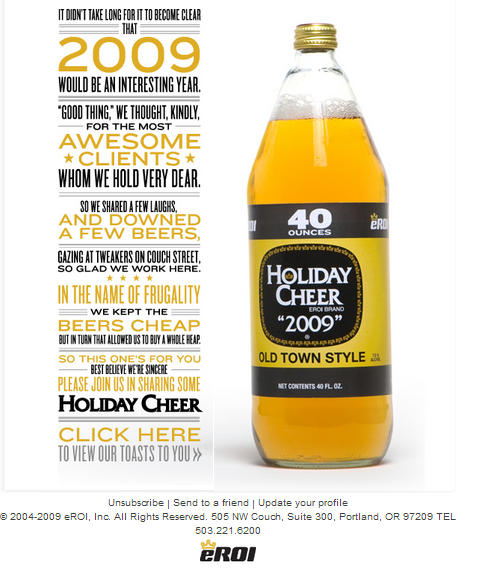

インターネット物販をしている場合には、特にHTMLメールが威力を発揮します。

その理由は、商品写真を載せることができるからです。

たとえば、次の例は、飲料メーカーのHTMLメールです。

出典:holidaycheer.eroi.com

右半分が商品写真になっており、かなりインパクトがあります。

一方で、シンプルなデザインのほうが威力を発揮するような場合もあります。

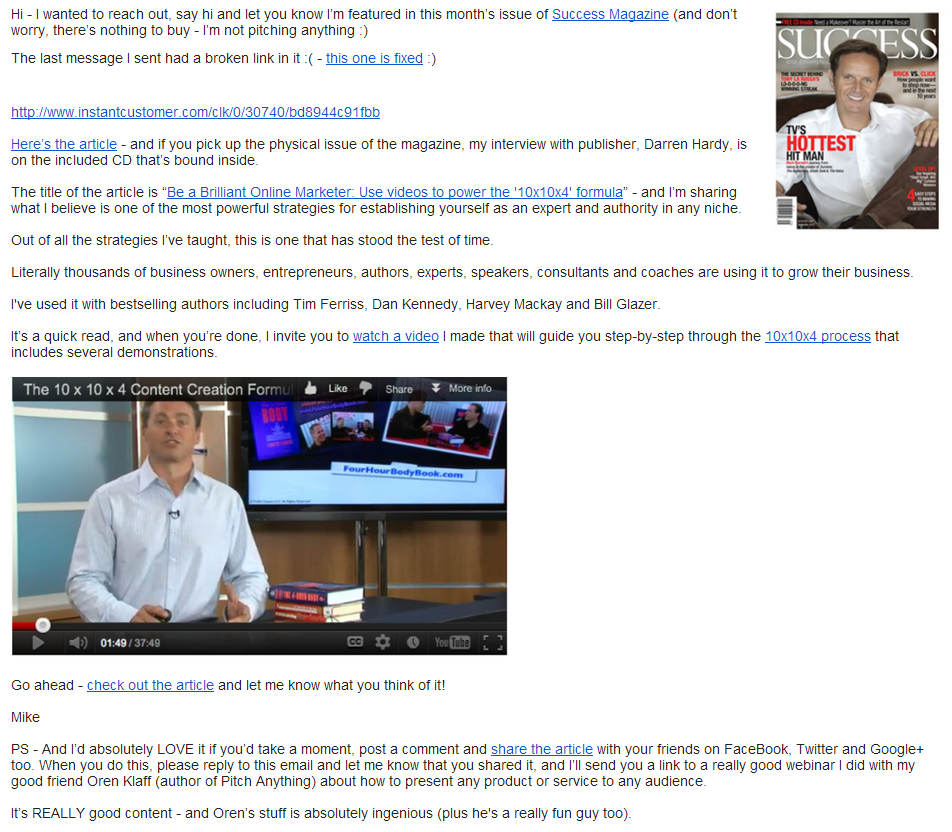

次の例は、米国で著名なインターネットマーケターである、マイク・ケイニグズ(Mike Koenigs)氏のHTMLメールです。

出典:mikekoenigs.com

一見するとテキストメールのようですが、2つほど画像が入っています。

ひとつは雑誌の表紙、もうひとつは動画のキャプチャです。

動画のキャプチャをクリックすると、動画が再生できるウェブサイトに飛んでいきます。

インターネットマーケターたちの間では、動画のキャプチャは、とてもクリック率が高いという説が一般になっています。

したがって、動画を使ったキャンペーンをおこなう場合には、上記のようなシンプルなデザインに、動画のキャプチャだけを入れるというメール配信がよく利用されています。

3. HTMLメールの注意点を意識する

さて、HTMLメールには利点が色々とありますが、一方で注意しないといけないこともあります。

ここでは3つほどご紹介しておきます。

テキストバージョンも送信する

読者の端末によっては、HTMLメールが開けない場合もあります。

そのような場合に備えて、テキストだけのバージョンも同時に送信します。

これはメール配信システム側で機能が装備されているはずですので、それを利用しましょう。

画像が見られないことも想定しておく

HTMLメールの大きな利点は、画像を入れることができることです。

しかし、読者側の環境によって「画像を表示させる」という操作をおこなわなければ、画像が表示されないこともあります。

そういった場合に備えて、画像が見れないときでも、何の画像なのかをわかるようにしておく必要があります。

具体的には、メールに画像を入れる際に「Altタグ」というものを入れます。

タグの詳しい説明は省きますが、これもメール配信システム側で設定できます。

Altタグを設定すると、画像が表示されない場合、代わりに設定したテキストが表示されます。

見やすく、わかりやすくする

HTMLで自由にデザインできると、色々なものを盛り込みたくなるかもしれません。

しかし、ごちゃごちゃしていては、見るほうも大変です。

どこに大切な情報があるのか、どこをクリックして欲しいのか、一目でわかるようにしましょう。

4. 配信頻度を適切にする

次のポイントは、配信頻度です。

毎日がよいのか、週に1回がよいのか、多くの人が悩むところでしょう。

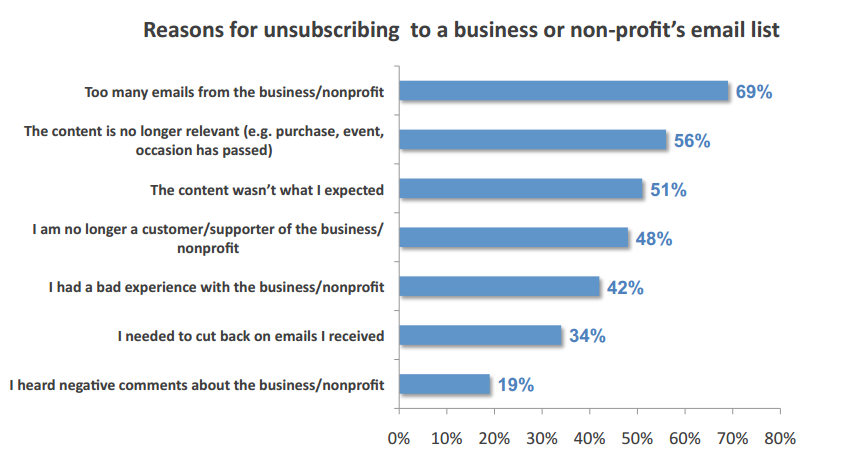

次のグラフをご覧ください。

出典:cmbinfo.com

これも海外のデータですが、「配信解除する理由」のグラフです。

一番多いのは、「メールの回数が多すぎるために配信解除する」というパターンであることがわかります。

このように、多すぎると迷惑がられてしまいます。

逆に配信頻度が少なすぎると、忘れられてしまいます。

どのくらいの配信頻度がよいのか、これは明確な答えがありません。

業種やそのビジネスによって大きく異なります。

一般には、「動きの早い業界ほど、配信頻度は多くてもよい」というように言われています。

たとえば、株式などの投資市場の場合、日々一刻と市況が変化しますので、毎日、場合によっては1日数回のメール配信もあり得るかもしれません。

逆に高価なブランド品などを扱っている場合、毎日、セールのメール配信をしていては、ブランド価値も下がってしまいます。

目安としては、大概の業界において週に1回程度のメール配信であれば、さほど嫌がられることもなく適度な頻度と言えます。

それを基準にご自身のビジネスや業種を考え、増やすなり、減らすなりを検討してみるとよいでしょう。

5. リストの数より質を大事にする

次のポイントは、「リストの数よりも質が大事である」ということです。

たとえば、Facebookページは、ファン数の絶対数よりもエンゲージメント率のほうが大切です。

Facebookは初期の頃、お金でファンを買うことができました。

しかし、そうして集めたファンばかりになっているページは、ビジネスとしてはまったく機能していません。

これはメールマーケティングでも同じことが言えます。

リスト数が多いからと言って、必ずしもビジネスがうまくいくわけではありません。

今は難しくなりましたが、かつてはリストを購入することが簡単にできた時代もありました。

つまり、リストの数だけ多く見せようと思えば、リストをどんどん買ってくればよかったのです。

しかし、そんなことをして集めたリストでは、成約しないどころか、スパム判定を受けてしまい、何の意味もありません。

しかも、大半のメール配信システムでは、リスト数によって料金が変わってくるため、質の低いリストがたくさんあることによって無駄なお金を払わないといけないのです。

10万件のリストがあって開封率が1%しかないメールマガジンよりも、1万件のリストで開封率が10%あったほうがよいのです。

では、リストの質を高めるにはどうしたらよいかというと、何よりもリストの入り口が大切です。

そのためには、適切なオファーをおこない、オプトインしてもらうことが何よりも大切です。

とにかくなんでもよいからメールアドレスを登録してもらおうというのは、長期的に見ると悪影響ばかり及ぼすでしょう。

6. コンテンツを再利用・引用する

メールを配信する際、内容に一番苦慮するところだと思います。

そこでおすすめなのは、コンテンツを再利用・引用することです。

たとえば、ブログをハブにしてコンテンツを配信している方であれば、メールマーケティングでは、ブログの内容をそのまま配信するのがひとつの手段です。

ブログの読者とメールマガジンの読者は必ずしも一致しませんし、両方読んでいる人でも、毎回読んでいるとは限りません。

そこでブログとメールの両方でコンテンツを配信することによって、リーチを最大に高めることができます。

もうひとつおすすめなのは、外部の情報を活用することです。

先ほど、ニューズレターの例のところでもご紹介したように、メールの内容は必ずしもオリジナルコンテンツである必要はありません。

読者の代わりに役に立ちそうな情報を集めてあげて、それを配信するのでも十分です。

くれぐれも、「何を書いてよいのかわからない」という理由で配信が滞らないように気をつけましょう。

7. テストする

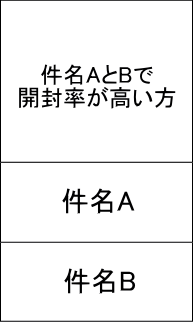

リスト数がある程度増えてきたら、件名のテストをするとよいでしょう。

たとえば、同じ内容のメールを送るにしても、Aという件名とBという件名で送ったときでは、開封率が異なるはずです。

一般的なテスト方法は以下のとおりです。

- リストを半分に分ける

- 半分に分けたリストをさらに半分にし、半分に件名Aで、もう半分に件名Bで配信する

- 開封率をチェックする

- 開封率が高かった件名で、残りの半分のリストに配信する

このようにすることで、理論上、開封率を高めることができます。

このテストを手動でおこなうのは面倒ですが、ある程度高機能なメール配信システムであれば、リストの分割や開封率のテスト、さらには、より開封率が高かった件名で残りのリストに配信することも自動でおこなってくれるものもあります。

ぜひ活用してみましょう。

8. ステップメールを活用する

ステップメールとは、あらかじめ自分で設定した内容のメールを、指定した時間に自動でメール配信をすることができる仕組みのことです。

大抵のメール配信システムには標準で搭載されているはずです。

ステップメールは様々な用途に活用できますが、主なものとしては次の2つが挙げられるでしょう。

購入後のフォロー

商品を購入してくれた方に対して、自動で複数回にわたってフォローをする方法です。

満足度を高めたり、次の商品を買ってもらうために非常に効果的な使い方と言えます。

既存顧客は、見込み顧客よりも高い確率であなたからのメールを読んでくれるはずです。

そこでたとえば、次のようなフォローをステップメールでおこなうとよいでしょう。

商品の使い方を詳しく説明する

商品の良さを100%知ってもらうために、商品の使い方をあらためて説明しましょう。

他の購入者の声を紹介する

他の購入者の方の成功事例や感想文を紹介しましょう。

これによって、その商品を買った自分の判断は正しかったということを認識できます。

アンケートをもらう

商品のアンケートをもらいます。

これはお客様の声として活用できるだけではなく、商品の改善にもつながります。

次の商品のオファーをする

いわゆるアップセルやクロスセルをおこなっていきます。

これも頻繁すぎると嫌われますので、上記のようなフォローメールの合間にはさむとよいでしょう。

セールス・ステップメール

セールス・ステップメールは、メールアドレスを登録してもらったあと、ステップメールで成約まで持っていく手法のことです。

これはそれほど単価が高くない商品などの場合に有効です。

うまくいけば、自動で働き続けてくれる営業マンになってくれます。

セールス・ステップメールは、1週間~10日程度の期間で配信し続けるのが一般的と言えます。

セールス・ステップメールで伝える内容は、「ストーリーテリング」という手法がおすすめです。

最初の数回は自社のストーリーを伝え、自社のことをよく知ってもらうことに力を注ぎます。

あなたが企業の代表者であれば、会社を起業するまでにいたったストーリーや商品を開発するまでの苦労などをストーリー化して語ることによって、親しみや共感を感じてもらうことができます。

次に商品の内容やメリットなど、機能的な側面を伝えていき、成約へとつなげていきます。

これはセールスレターを書くときの流れと同じと考えるとよいでしょう。

リストマネジメント

本章では、「リストマネジメント」についてご紹介していきます。

メールマーケティングは、1対多のマーケティング手法ではありますが、相手にしているのはあくまで一人一人の見込み顧客です。

したがって、単に集めたメールアドレスにメールをどんどん配信していけばよいわけではありません。

相手の状況や嗜好に合った情報を提供していく必要があります。

そのために必要なのが、リストマネジメントという考え方です。

リストマネジメントとは、次のようなことが含まれます。

- リストを新鮮な状態に保つ

- バウンスメールは削除する

- 配信解除の方法をわかりやすくしておく

- 登録情報変更の仕方を明記しておく

- 常に新規リストを獲得していく

- 到達率・開封率・クリック率などの指標を設定し、改善していく

- リストをセグメント分けする

次からそれぞれについてご紹介していきます。

1. リストを新鮮な状態に保つ

米国での調査によると、BtoBのメールマーケティングの場合、リストの25%は1年で使えなくなる、というデータが出ています。

BtoBというのは、企業対企業のことで、主に企業の担当者向けに送信しているメールのことを言います。

企業向けソフトウェアを販売しているのであれば、システム部門の担当者向けにメールマーケティングをしているはずですし、一般オフィス用品であれば、購買担当者や総務部の担当者向けにメールマーケティングをしているはずです。

このような場合、リストの25%は1年で使えなくなるというわけです。

これはかなり高い数字といえるでしょう。

たとえば、以下のような理由で、あなたのメールが彼らに届かなくなるのです。

- 担当者が転職して、その会社のメールアドレスを使わなくなった

- 担当者が配置転換し、あなたのビジネスとは関係ない部署に移ってしまった

- 結婚して名前が変わり、メールアドレスも変わった

これらの理由で届かなくなったメールアドレスはどうすればよいでしょうか。

実はこれを放っておくことはあまりよろしくありません。

届かなくなったメールアドレスに送られたメールは、送信者のもとに戻ってきてしまいます。

これは「バウンスメール」と呼ばれています。

技術的な話は避けますが、これが増えるとメール配信システムに負担がかかるだけではなく、送信者としての評価も下がってしまいます。

これは残りの75%に対する到達率にも影響していきます。

また、仕事が変わったなどの理由で、あなたのメールに興味がなくなった人に送り続けていると、スパム判定をされかねません。

スパム判定されることが多くなると、あなたのメールは、相手の受信ボックスに届くことなく、迷惑フォルダに直行してしまうようになります。

これはなんとしても避けなければならない事態です。

対策として、リストを常に新鮮な状態に保つことが必要とされます。

具体的には、次のような対策は最低限おこないましょう。

2. バウンスメールは削除する

大半のメール配信システムでは、バウンスされたメールアドレスは抽出することができます。

それらのメールアドレスは定期的に削除しておくようにしましょう。

3. 配信解除の方法をわかりやすくしておく

配信解除されるのが嫌だからといって、配信解除のリンクを見難くしたりしている人もいますが、好ましくありません。

先ほどお伝えしたように、配置転換や仕事が変わったなどの理由で、もうあなたのビジネスとは関係がなくなった人たちもいるわけです。

そういった人たちにスパム判定されないためには、以下のようにメール中に配信解除の方法を明記しておく必要があリます。

4. 登録情報変更の仕方を明記しておく

受け手のメールアドレスが変わった場合、丁寧に変わったことを教えてくれる人もいますが、大半の人は放ったらかしです。

古いメールアドレスは使えなくなり、バウンスメールになってしまいます。

したがって、登録しているメールアドレスを変更する方法も明記しておいたほうがよいでしょう。

5. 常に新規リストを獲得していく

これは当然ですが、25%が1年で使えなくなってしまうのであれば、最低、それと同じくらいの新規リストを獲得していかないと、ビジネスがどんどん先細りしていってしまいます。

常に新規のリストを獲得するための施策を念頭においておきましょう。

6. 到達率・開封率・クリック率などの指標を設定し、改善していく

あなたのリスト数が1,000件あるからと言って、1,000人の人がメールを読んでくれているわけではありません。

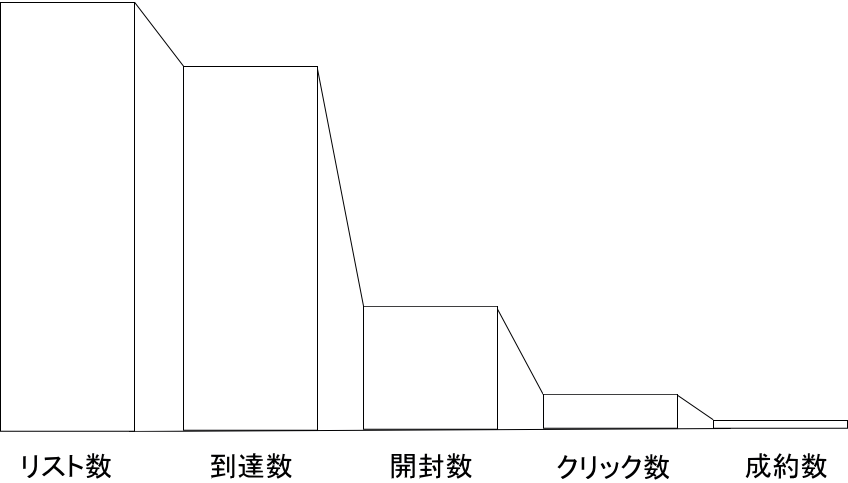

次のグラフをご覧ください。

これはメールマーケティングにおける、一般的な指標を簡単な図にしたものです。

「リスト数」は、単純に獲得したメールアドレスの数です。

その中で、バウンスされるメール、迷惑フォルダに行ってしまうメールを除いたものが到達率になります。

簡単に言うと、相手の受信ボックスに届く数が「到達数」です。

その中で、メールを開封してくれた人の数が「開封数」です。

その中で、メール内のリンクをクリックしてくれた人の数が「クリック数」です。

さらにその中で、商品を買ってくれた人の数が「成約数」です。

このように、あなたが何かのセールスのメールを送ったとしても、それを読んでくれる人は、リストの中のごく一部でしかない、というのが現実なのです。

開封率は平均すると一桁%程度とも言われており、クリック数はその中の半分以下、というケースもあります。

つまり、リスト数が1,000件あったとしても、開封してくれる人は、数十人、クリックしてくれる人は10人程度、ということもあり得なくはありません。

寂しい話ですが、私たちとしてできることは、それぞれの指標をきっちりチェックし、各指標の割合を地道にアップさせていくことです。

たとえば、何かの商品をセールスするメールを送信する場合、リスト数が1,000件、平均開封率が10%、平均クリック率が開封した数の30%だとしましょう。

すると、最終的にあなたのウェブサイトで商品を見てくれる人は、1,000×10%×30%で、30人になります。

一方、様々な改善をおこない、平均開封率を12%、クリック率を40%にしたとしましょう。

すると、最終的にあなたのウェブサイトで商品を見てくれる人は、1,000×12%×40%で、48人になります。

改善前と比べて、一気に1.5倍以上になりました。

ごく単純に考えると、商品を買ってくれる人の数も1.5倍になるはずです。

リスト数は同じでも、開封率とクリック率を少しずつ改善すれば、売上が増えるのです。

正直言って、リスト数を1.5倍にするのはお金もかかりますし、かなり大変です。

しかし、開封率とクリック率を改善するのにはお金はかかりません。

先ほど言ったようにリストを新鮮に保ったり、件名を工夫したり、メール内容を改善すればよいわけです。

7. リストをセグメント分けする

リストをセグメント分けすることは、開封率、クリック率、ひいては成約率に大きく影響するポイントです。

もっとも単純なセグメント分けは、見込み顧客と既存顧客です。

この違いは先に述べたとおりです。

この2つのセグメントをさらに分けることができます。

たとえば、「無料オファーAから誘導されてきた見込み顧客」と「無料オファーBから誘導されてきた見込み顧客」ではニーズが異なるかもしれません。

また、「1回商品を買ってくれた顧客」と「10回買い続けている顧客」では、こちらの対応に差があってしかるべきです。

大半のメール配信システムでは、様々なセグメントに分けてメールを配信できるようになっています。

特に新商品をリリースするときなどは、セグメント分けをおこない、慎重にメールマーケティングをおこなうとよいでしょう。

たとえば、一般発売日の1週間前にはリピート顧客にリリース日や商品詳細について知らせておき、一般発売日の3日前には割引価格で優先購入できることを知らせることができれば、リピート顧客からの注文は増えるに違いません。

また、1回目のセールスメールを開封しなかった人だけに向けて、翌日にもう一度同じ内容を送信することもできます。

「昨日はたまたま忙しくてメールを開かなかったけれど、今日はタイミングが良かった」という人もいるはずです。

まとめ

本記事では、メールマーケティングに関する具体的な実践方法を解説しました。

まず、メールマーケティングの概要として、メールマーケティングの重要性やメール配信方法、メールマーケティングの対象、メールマガジンの種類についてお伝えしました。

そして、「メールマーケティングで売上を最大化する8つのポイント」として、以下の内容を事例とともにご紹介しました。

- 件名に気を配る

- デザインを大切にする

- HTMLメールの注意点を意識する

- 配信頻度を適切にする

- リストの数より質を大事にする

- コンテンツを再利用・引用する

- テストする

- ステップメールを活用する

また、メールマーケティングをおこなう過程で、相手の状況や嗜好に合った情報を提供していくために重要な「リストマネジメント」の具体的方法について、以下の内容もご紹介しました。

- リストを新鮮な状態に保つ

- バウンスメールは削除する

- 配信解除の方法をわかりやすくしておく

- 登録情報変更の仕方を明記しておく

- 常に新規リストを獲得していく

- 到達率・開封率・クリック率などの指標を設定し、改善していく

- リストをセグメント分けする

これらのポイントを押さえていただければ、読者から喜ばれ、かつ売上という成果につながるメールマーケティングを実践できるはずです。

ぜひ、本記事でご紹介した様々な手法をあなたのビジネスに取り入れてみてください。

なお、本記事のテーマに興味をお持ちいただけたなら、ぜひ以下の記事もお読みになってみてください。

「大量のメルマガリストを集める方法!13のオプトイン成功法則と事例」

「【保存版】エバーグリーンローンチで売上を上げる14ステップと実例」

「ネットマーケティング戦略とは?8つの戦術と高収益を生む3つの方法」

きっと、あなたのお役に立てるはずです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

リードコンサルティング株式会社

代表取締役 小谷川 拳次

【出版決定】本記事が電子書籍になりました!

皆様から大変ご好評いただいた本記事が電子書籍として出版されました。ぜひ、こちらをクリックして電子書籍の詳細をご確認ください。

【PR】完全無料!【ChatGPT速習メール講座】毎日1本メールを無料配信中!今すぐこちらをクリックして登録!

起業家。作家。投資家。

2009年、リードコンサルティング株式会社設立。デジタルコンテンツを主軸としたインターネット集客、電子書籍マーケティング、サブスクリプションビジネスのコンサルティング及びコンテンツ販売システム、自動ウェビナー販促システムの提供によるマーケティングオートメーション(MA)の導入支援を行う。ビジネス書作家としても活動。2018年からは投資事業を開始。2023年にはオウンドメディア『生成AIマーケティングの教科書』を開設。ChatGPTを中心とする生成AIマーケティングの専門家として、360本以上の専門記事を著者として公開している。日刊メルマガ【ChatGPT速習メール講座】では、1万人を超える読者にメールマガジンを配信中。

著書は『Facebookでお客様をどんどん増やす本』(中経出版/2011年)、『電子書籍を無名でも100万部売る方法』(東洋経済/2012年)、『小さな会社がお金をかけずにお客さまをガンガン集める方法』(KADOKAWA/2013年)など、累計50冊を出版している。

完全無料!【ChatGPT速習メール講座】 毎日1分、あなたのビジネスを加速させる!

今、ビジネス界の最前線では、「生成AIを制する者はビジネスを制する!」と言われています。あなたも、生成AIを代表するChatGPTの最新ノウハウを無料で手にしてみませんか?こちらから完全無料でメールアドレスをご登録いただければ、【ChatGPT速習メール講座】の配信(毎日1本)を開始いたします。わずか毎日1分で「ChatGPTの最新ノウハウ」をインストールすることができます

※本講座はOpenAI社およびChatGPTとは提携しておらず、非公式の学習コンテンツです。※「ChatGPT」はOpenAI社の登録商標です。

起業家。作家。投資家。

2009年、リードコンサルティング株式会社設立。デジタルコンテンツを主軸としたインターネット集客、電子書籍マーケティング、サブスクリプションビジネスのコンサルティング及びコンテンツ販売システム、自動ウェビナー販促システムの提供によるマーケティングオートメーション(MA)の導入支援を行う。ビジネス書作家としても活動。2018年からは投資事業を開始。2023年にはオウンドメディア『生成AIマーケティングの教科書』を開設。ChatGPTを中心とする生成AIマーケティングの専門家として、360本以上の専門記事を著者として公開している。日刊メルマガ【ChatGPT速習メール講座】では、1万人を超える読者にメールマガジンを配信中。

著書は『Facebookでお客様をどんどん増やす本』(中経出版/2011年)、『電子書籍を無名でも100万部売る方法』(東洋経済/2012年)、『小さな会社がお金をかけずにお客さまをガンガン集める方法』(KADOKAWA/2013年)など、累計50冊を出版している。

今すぐこちらをクリックして無料メール講座に登録する(完全無料)